近年、中国の「対沖縄工作」の激化がしばしば報じられている。

きっかけとみられているのは、2023年6月1日、中国の習近平国家主席が過去に福建省に勤務していた際の自身の経験を引き合いに出して「琉球と中国の往来の歴史がとても深いと知った」と発言したことだ。結果、同年から中国当局の各部門がこぞって沖縄に介入し、琉球(沖縄)に対する日本の領有権を否定するプロパガンダや協力者獲得工作を繰り広げる事態となっている。

近年の中国では「習一強」の体制の下、官僚らが「上」に忖度(そんたく)した行動をとる傾向が強い。発言そのものは「交流」を強調しただけだった習氏の言葉が、事実上の「工作ゴーサイン」になった形である。

工作の動きは中国国内のショート動画サービスを見ただけでも一目瞭然だ。中国側が好む「琉球」の地域名称を検索ワードに含めて調べてみると、以下のようなメッセージの動画が大量に表示されるからである。

「琉球は独立を望んでいる。永遠に中国の付属国だ」

「琉球人民は祖国(中国)に復帰したがっている」

多くは英語や中国語で、中国国内や海外向けに流されたものである。中には、日本国内でTikTokなどにアップロードされた沖縄県外の女子高校生の動画を無断転載して、こうした字幕と共に配信しているらしきものもある(音声は消されている)。中国国内のタカ派政治インフルエンサーで知られる司馬南氏が「琉球独立」を論じる動画や、「琉球独立派」で知られる沖縄県名護市議が自身のYouTubeチャンネルで公開した対米・対日批判の主張に中国語訳の字幕が付けられ、無断転載で流されている動画も見つかる。

従来、中国人は尖閣問題を除けば沖縄に対する関心が薄く、アクセス数稼ぎ狙いの個人だけがこうした動画をアップロードしているとは考えがたい。事実、2024年10月3日付の日本経済新聞(「『沖縄独立』煽る偽動画拡散 日経調査」)によれば、同紙がAIツールを用いてSNSの投稿を解析した結果、約200件の工作アカウントが琉球独立をあおるフェイク動画を転載していることが判明している。

中国側の御用学者らの動きも活発だ。2024年9月3日、香港紙「星島日報」は、中国遼寧省にある大連海事大学が沖縄関連の研究を目的とした「琉球研究センター」の設立を計画していることを報じた。実際に記事を読んでみると、同大学で開かれた設立準備シンポジウムで飛び出した過激な発言が目を引く。

「琉球問題は国家安全と祖国統一に関わる」(高之国・中国海洋法学会会長、国際法研究者)

「『琉球問題』を明確な研究対象として政治的な研究を強め、(中国の主張の)国際的な影響力を強化すべきだ」(徐勇・北京大学教授、歴史研究者)

彼らはいずれも中国側の学会の重鎮だが、かねて現体制に好都合な学説を数多く発表してきた。例えば高氏は過去、中国が南シナ海島嶼(とうしょ)部の領有の根拠とする「九段線」を、歴史的な国境だとする主張を繰り返している。また、徐氏は戦後の日本の主権範囲を定めたサンフランシスコ講和条約の有効性に疑問を投げかけてきた人物で、沖縄の日本帰属に疑義を唱えてきた。

中国側で開かれるこの手の学術フォーラムには、以前から沖縄県内の琉球独立派団体の関係者らが招かれてきたが、「習発言」以降は動きがいっそう活発だ。例えば2023年10月に徐氏を司会として北京で開かれた「第4回琉球・沖縄フロンティア学術国際フォーラム」には、琉球独立派団体の複数の関係者のほか、沖縄地元紙「琉球新報」の親ロシア派として有名な記者らが招かれている。

中国要人も「沖縄詣で」

沖縄と中国の外交面の動きも活発である。玉城デニー・沖縄県知事が県独自の地域外交に積極的なこともあるが、2023年には同県副知事が東京の中国大使館を表敬訪問。副知事が中国大使館を訪問するのは史上初だ。一方の中国は、省トップクラスとしては過去30年以上も例がない周祖翼・福建省党委員会書記の訪沖(2024年7月)など、中国側要人との交流が盛んだ。

新型コロナウイルス感染拡大前は中国大使の沖縄訪問はめったに行われなかった。同県を管轄する中国駐福岡総領事の訪問も年1回程度だったが、2023年10月に呉江浩大使が訪沖。さらに駐福岡総領事については、2024年4月に就任した楊慶東氏が、前出の周氏の随行も含めて赴任後の約9カ月間に3回も訪沖する熱心さだ。

ちなみに、中国の駐日外交官の大部分は日本語専攻者だが、楊氏はインテリジェンス部門の外交部渉外安全司と南シナ海行政分野の出身である。中国は沖縄の取り込みをにらんで、スパイ工作や島嶼支配の専門家をわざわざ起用したとみられる(駐福岡総領事館の管轄には、台湾の世界最大手半導体ファウンドリのTSMCが進出する熊本県も含まれるため、こちらの情報収集も目的であるはずだが)。

中国共産党の統一戦線工作部などと関係がある、沖縄県内の華人系民間団体の活動も活発だ。中でも、2023年初頭に都内に中国警察の出先機関(通称「海外派出所」)を設置していたことが明らかになった福建系の同郷会の系列団体は、複数の幹部が県庁の上層部や、玉城知事の側近の県議などに深く食い込んでいることが明らかになっている。その他、日中友好団体に所属する沖縄出身の日本人が、地元紙「琉球新報」「沖縄タイムス」の親中的な論調や、県庁の対中地域外交に影響を及ぼす立場にある[1]。

足並みそろわぬ「工作」

もっとも、こうした「怖い話」は数多くあれど、事態を冷静に認識して正しく恐れることが重要だ。

中国側の一連の工作は、注意深く観察すると、ある問題点がある。すなわち、「琉球独立」をあおるネット上のデマの流布、琉球独立派団体と活発に提携する中国側の御用学者たちの動き、活発に沖縄県庁に接触を試みる外交部(大使館、総領事館など)や党統戦部系の華人団体とで、足並みが全くそろっていないことだ。

沖縄県(沖縄本島)は、第二次世界大戦中に過酷な地上戦の被害を受け、さらに現在まで深刻な米軍基地問題を抱えることから、住民の間では日本本土に対する距離感や不信感がイデオロギーにかかわらず存在している。だが、戦後は住民の多くが本土復帰を望んだ経緯もあり、自分たちが日本人であるという意識も広く共有されているため、琉球独立論はほとんど世論の支持を受けていない。

とりわけ、中国側の工作デマ動画では、琉球独立のみならず中国への復帰(属国化)がセットで主張されている。熱心な独立派の活動家ですら受け入れ難いであろう主張だ。動画の多くは中国国内向け(一部は英語で海外向け)に作られたとみられるが、その内容が沖縄・日本側からどのように受け取られるかは意識していないと考えるしかない。動画のクオリティーも、数だけは多いものの大部分は粗雑な代物であり、中国人以外の誰かの心を強く動かす効果を持つようには見えない。

外交関連の論文を読んでいると、2024年の米国大統領選でも多数の中国製の工作動画が確認されたが、多くは同様の低クオリティーだったという。中国側において、内容ではなく「数」にノルマが課せられる形で動画制作や公開が行われていることが疑われる。

言うまでもなく、こうした粗雑な動画の存在は、外交部筋や党統戦部筋が沖縄県庁や地元メディアなどに向けて行う取り込み工作にはマイナスである。おためごかしとはいえ「友好」を合言葉に近づこうとする足元で、明らかに現地の人々の反発を買うメッセージが流されている事実は不都合でしかない。

また、実際に沖縄県内で調べてみると、大使館や総領事館などの外交部系の組織と、党統戦部系の華人団体も、十分な協力体制が構築されているとはいえない。大使らの沖縄訪問に際し、イベント開催やロジスティクス手配の一部を在沖華人団体関係者が担当する例は少なくないが、それらは基本的に無給だ。前出した駐福岡総領事の楊氏のプロフィルについても、知る人は少ない。つまり、在沖の中国人協力者たちには、中国外交部のシフトが変わったという情報は降りてきていない。

沖縄県政に対する華人団体や、日本人の「日中友好人士」の影響力も限定的だ。彼らはさまざまなルートから県幹部に食い込みを試みてきたにもかかわらず、呉大使や周書記ら要人の訪沖時に行われた夜の歓迎レセプションに、玉城知事が出席することはなかった。これは県庁側や玉城知事が外交のプロトコル(儀礼)を理解しておらず、大使や省書記の地位の重要性を理解できていないことが理由とみられる。すなわち、県庁の地域外交に干渉しているはずの華人民間団体や日中友好人士らの、影響力の限界を示すものとも言える。

「好機」の辺野古問題には無関心

これらの動きを総合的に見て指摘できるのは、対沖縄工作を仕掛ける中国側がヨコの連携をとっているとは思えないということだ。確固たる共通目標があるようにも見えない。すなわち、沖縄を独立させて中国の付属国にしたいのか、県内の左派勢力と「友好」を強めることで反日・反米的な世論を強めさせて日米両政府をかく乱したいのか、中国側のそれぞれのプレイヤーに共通する着地点が設定されているとは思えない。

中国による台湾や香港への締め付け(中国の主観では「内政問題」)について、近年、日本政府が活発に口出しをしていることへの意趣返しで沖縄に介入しているという見方もあり、香港や台湾の中国語紙でもその点がしばしば指摘されるが、足元で中国は自国の景気対策もあって対日関係を改善する動きも見せており、やはり行動の整合性は取れていない。

もちろん、沖縄から米軍基地が撤退したり、規模が削減されたりすれば、台湾併合を狙う中国にとって地政学的に有利な状況が生まれる。だが、ここで不思議なのは、日本側の最大のウイークポイントであるはずの辺野古新基地移設問題について中国側が無関心であることだ。

例えば、日本側の右派系ポピュリストの間でささやかれるような、基地移転反対派のデモ隊に中国人が動員をかけていたり、資金を提供していたりといった事実は確認されていない。それどころか、基地移転反対派が集う辺野古の「座り込みテント小屋」に、ダークツーリズム的な関心から近寄る中国人観光客さえもほとんど見られない。県内の華人団体も基地問題についての関心は薄く、発言にも消極的だ。

総じて中国人は、自分の周囲以外で起きている社会問題に対する興味が薄い。例外的に関心を持つケースは、自国内で強い政治的プロパガンダが行われたときだ(2023年夏以降の福島第一原発の処理水排出問題にまつわる庶民のヒステリックな反応が代表的だ)。逆説的に考えれば、中国国内では辺野古問題についてのプロパガンダがほとんどなされていないということである。

日本の弱点が狙われているのは事実

筆者は冒頭、2023年6月の「習発言」が中国の対沖縄工作のスイッチを入れたと書いた。ただ、それらは官僚らの忖度に基づく行動であるとも書いた。習政権下において、同様の構図で各部門が非合理的な「忖度行動」に邁進(まいしん)する事例は珍しくない。習氏が2017年に「国家千年の大計」としてぶち上げた河北省の新都心計画・雄安新区プロジェクト(建設地は習氏の母親の故郷の隣町である)や、2020年代初頭に中国の外交官がこぞって西側への攻撃的な言説を繰り返した「戦狼外交」、重症化しにくいオミクロン株の流行後も全住民対象のPCR検査やロックダウンを繰り返したゼロコロナ政策などが代表的だ。

これらはいずれも、習氏本人かそれに近い人々の発言をきっかけに起きた、官僚たちの忖度行動である。その特徴は、個々の現場のプレイヤーや各部門が保身・出世などのパーソナルな動機で行動しており、具体的な達成目標やそのための明確な戦略の設定が後回しにされがちな点にある。

さらに、忖度的行動に基づく政策は、膨大な人的リソース(人海戦術)が投入される半面、ヨコの連携を欠いているため、互いの行動が足を引っ張り合う結果を生んだり、マクロな視点で見れば自国の国益を損ねてしまったりしている例が少なくない。前出の例についても、雄安新区の建設計画は実質的に頓挫し、戦狼外交は西側諸国の強い反発を招いて中国の外交的孤立化を加速させ、ゼロコロナ政策は不合理な国民統制に反発した人々による広範な抗議運動(白紙運動)を招いた。

現在、沖縄を相手に中国が仕掛けている工作の数々も、忖度行動的な性質が色濃い。日本人の間では、一般に中国の動きを「したたか」であると無根拠に想像する向きが多いが、少なくとも習政権下の中国については、その動きが非常に直線的で戦略性を欠く傾向が強いことも周知されるべきだろう。

もちろん、基地問題を巡って本土との感情的な溝が深まっている沖縄は、日本にとって地政学的なウイークポイントだ。また、現地のインテリ層の間では日本本土(さらには米国)の言説に対する不信感が強い傾向があり、このことが沖縄県庁や地元与党(オール沖縄)の地域外交方針や、主要地元メディアによる親中・親ロ的な言説を導く背景となっている。

中国の「工作」は、意志は濃厚にあるものの現場の質は低く、現時点では大きな効果も上げられていないため、世間で想像されているほどの脅威はない。とはいえ、日本の弱点が露骨に工作対象とされていることは事実であり、相手国の弱体化を図って世論に働きかけるという点では「認知戦」と言える。十分な警戒と共に、日本本土からの沖縄への向き合い方が問われる事態が起きているのは間違いない。

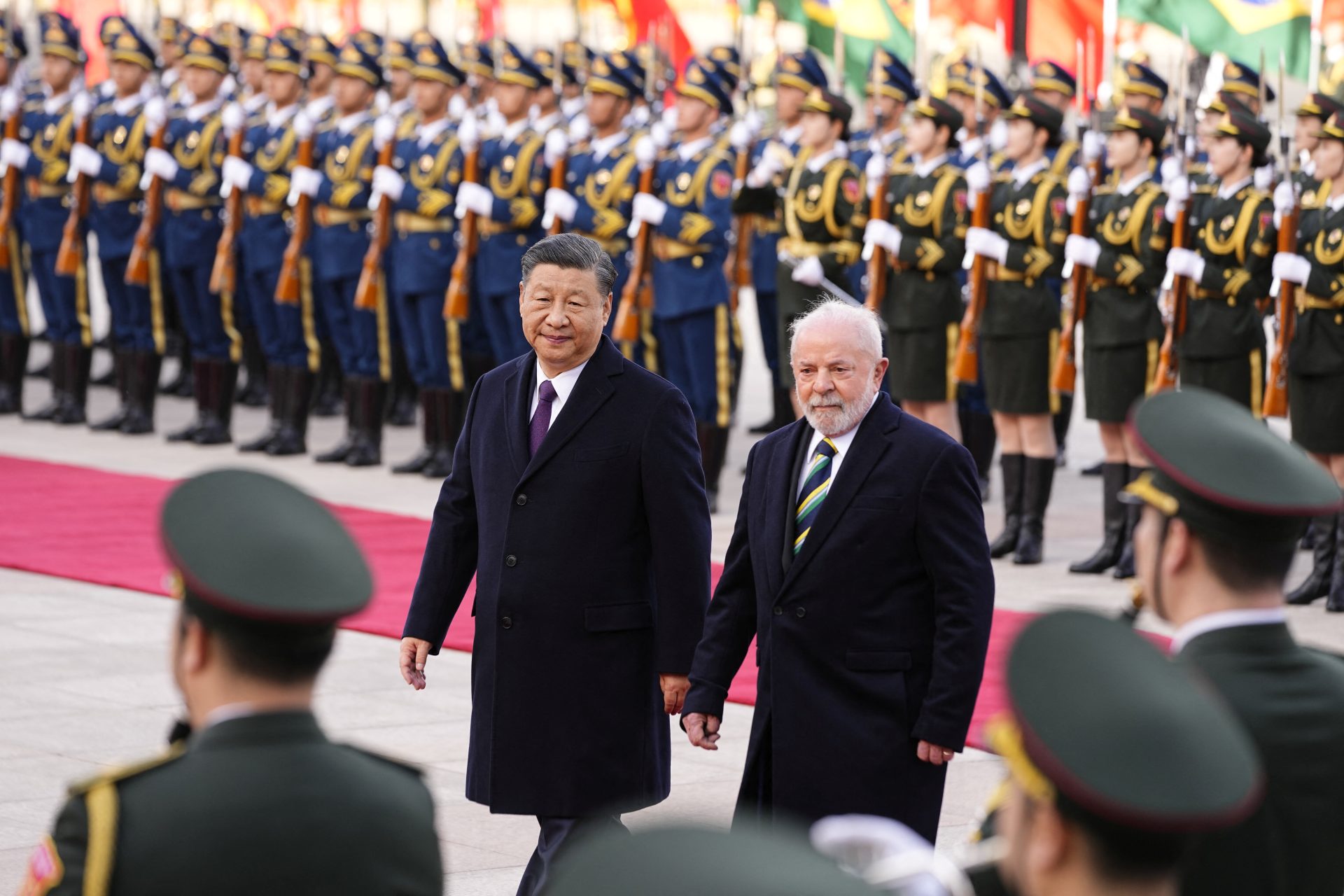

写真:AP/アフロ

[1]詳しくは、筆者が寄稿した「週刊現代」2024年12月7・14日号「沖縄『浸透工作』の最前線」、同12月21日号「沖縄が中国に『浸食』される日」をご覧いただきたい。

地経学の視点

在日米軍基地の7割が集中する沖縄は日米同盟の要である一方、基地偏在にまつわる負担は県民を苦しめてもいる。台湾有事において米中の軍事衝突が起きれば、沖縄が戦場になるリスクは否めない。裏返せば、沖縄の世論が反米・親中に傾けば、中国の台湾統一が有利に運ぶことになる。偽情報を絡めた中国の対沖縄工作は懸念材料だ。

安田氏が指摘するように、現状では中国側の工作は習国家主席への忖度が最優先で、組織だったものとはいえない。ことさらに危機をあおるのはむしろ相手の術中にはまることになる。とはいえ、沖縄世論の一部に日本本土や米国側への不信感があるのも事実だ。そうした負の感情と中国の工作が「偶然のシナジ—」を発揮する可能性はゼロではない。

中国の認知戦を「正しく恐れる」とともに、日本政府は沖縄米軍基地の重要性について県民の理解を得られるよう努め、関連する負担軽減を進めることが日本の安全保障につながるはずだ。(編集部)