【これまでの連載】

第1回:「円の実力」はなぜ下落したのか 実質実効為替レートと異次元緩和

第2回:「安い国」を脱する方策はあるか 日銀のジレンマと第三のケインズ政策

第3回:日本が「安い国」になった原因は生産性の低下なのか

第4回:バラッサ=サミュエルソン効果とは何か——生産性と「安い国」の関係を深掘りする(今回)

日本は、他の国と比べて物価の安い国になった。そのために、海外から割高になったエネルギー資源や食料を買わなければいけなくなり、庶民の暮らしが圧迫されている。従って、日本が安い国になった原因を解明することは、極めて重要な経済学的なテーマと言えるだろう。

本連載第3回で、「生産性が上がらないから賃金が上がらず、賃金が上がらないので物価が上がらない、それで日本は安い国になった」という一般書によく見られる説明は、標準的なマクロ経済学の考えとは整合しないと論じた。ここでいう「賃金」が「名目賃金」なのか「実質賃金」なのかがはっきりせず、いずれに解釈しても整合しないのである。

その一方で、国際経済論の教科書では、生産性が高まると「実質実効為替レート」が上昇するという「バラッサ=サミュエルソン効果」(BS効果)が紹介されている。バラッサ(ベラ・バラッサ)とサミュエルソン(ポール・サミュエルソン)は、この効果を最初に提案した経済学者の名前である。

日本の実質実効為替レートは、メディアでは「円の実力」と呼ばれることが多いが、実際には対外的な相対物価を表している。実質実効為替レートの上昇は、日本の物価が海外の物価よりも速く上昇するか、円高の進行によって引き起こされる。

逆に、日本の実質実効為替レートが低下したということは、日本が海外に比べて物価の安い国になったことを意味する。これは、物価の低迷や円安によって引き起こされる。

いくつかの専門書や論文では、日本の生産性が低迷して、「逆バラッサ=サミュエルソン効果」(逆BS効果)が働き、実質実効為替レートが下落したと主張されている。経済学者の間では、この「逆BS効果仮説」が有力な説として近年浮上してきているのである。この説が正しければ、日本が対外的に物価の安い国になったのは、生産性の低下が原因ということになる。

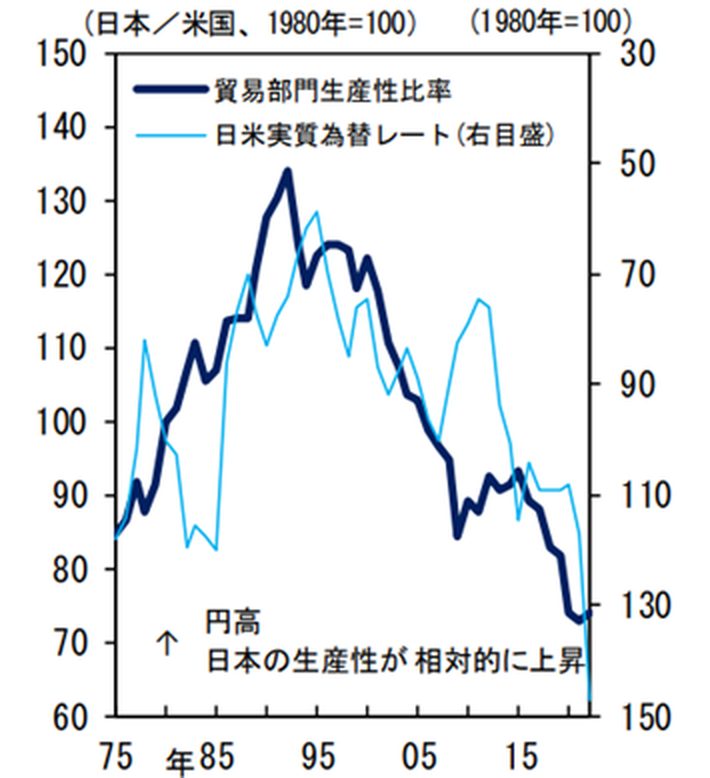

図1の濃い青のグラフは、貿易財産業(国内市場だけでなく国際市場でも取引可能な産業。自動車、家電、IT機器など)における日本と米国の生産性の比率を表している(1980年を100としている)。その目盛りは左軸で、上にいくほど米国に対する日本の生産性が高くなる。一方、水色のグラフは、日本と米国の実質為替レートを表している(同じく1980年を100としている)。その目盛りは右軸で、上にいくほど実質円高である。

【図 1】 日米の生産性比率と実質為替レート

日本は1993年頃までは、米国に対する相対的な生産性が上昇していたが、それ以降は長期下降傾向をたどっている。そして、日米の実質為替レートは1995年がピークであり、それ以降(リーマンショックが起きた2008年のあたりを除けば)、やはり長期下降傾向をたどっている。

つまり、「日本における生産性の低迷と実質為替レートの低下が同時期から起きている」のである。そうすると、逆BS効果仮説はもっともらしく思えるが、本当に正しいのだろうか。今回は、BS効果のメカニズムについて説明する。

バラッサ=サミュエルソン効果のメカニズム

BS効果に関する理論では、まず財を自動車や家電製品など輸出入できる「貿易財」と、理髪やマッサージなど輸出入できない「非貿易財」に分けて考える。

理髪師が外国に行くことはできるが、「理髪」というサービスだけを自動車のように外国に送り出すことはできない。従って、理髪は非貿易財ということになる。

この理論では、貿易財については、世界的に「一物一価」(同じ財は同じ価格になること)が成り立つと想定する。もしテレビの安い国と高い国があったら、安い国で買って高い国で売ればもうかるので、価格は世界的に均等化されるはずだ。

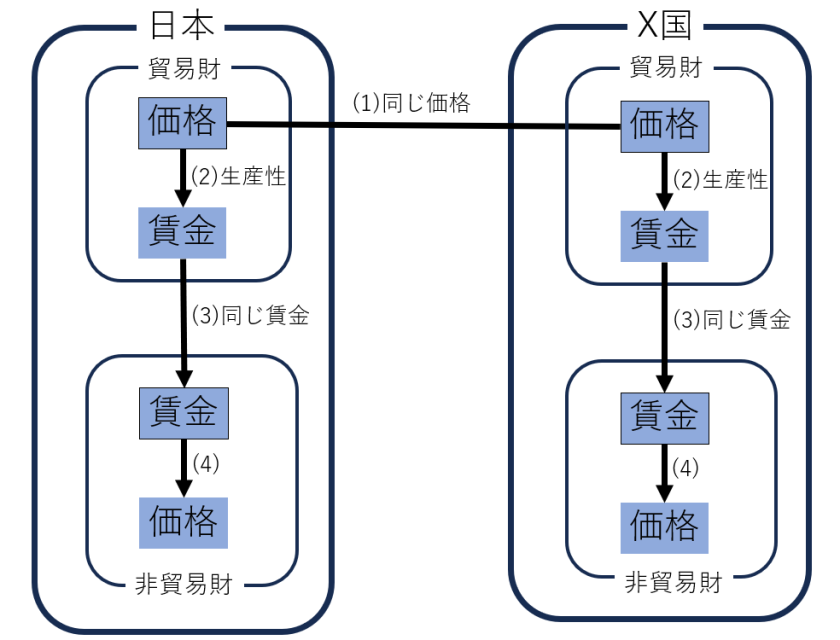

図2では、日本とX国の2国における、BS効果のメカニズムが表されている。日本とX国の貿易財の価格は、いずれもその世界的な価格に等しくなるはずであり、それは図の「(1)同じ価格」と付された線によって示されている。日本でテレビの価格が10万円であれば、X国でもテレビの価格は日本円にして10万円になるというわけだ。

【図 2】 バラッサ=サミュエルソン効果のメカニズム

ただし、価格は均等でも、生産性は世界の国々で異なる。仮に、日本では4人の労働者で一台のテレビを作れるとする。それに対して、X国では2人で一台のテレビを作れるのであれば、労働生産性は日本の2倍となり、賃金も2倍近くになるかもしれない。

日本の貿易財産業の賃金が400万円であるならば、X国では賃金が日本円にして800万円ほどになる可能性がある。つまり貿易財産業の賃金は、価格を所与として生産性によって決定されるのである。従って、図2では「(2)生産性」と記されている。

さらに理屈の上では、貿易財産業に従事する労働者の賃金が400万円であるならば、非貿易財産業に従事する労働者の賃金も400万円ほどになるはずだ。もし、貿易財産業の賃金が高ければそちらにばかり労働者が殺到し、非貿易財産業は人手がゼロになってしまうからだ。

もちろん実際には、労働者にはさまざまな能力や技能があり、貿易財産業と非貿易財産業とで求められている能力や技能も異なるだろう。それでも、一国の中で貿易財産業と非貿易財産業で平均賃金に大きな差がつくとは考えにくい。従って、図2では「(3)同じ賃金」と書かれている。

日本では、製造業における2023年の平均月給は約32万円である。これに対し、建設業は約35万円、卸売業・小売業は約34万円だ(厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」による)。

製造業は貿易財を多く提供しており、建設業と卸売業・小売業は非貿易財を多く提供している。貿易財産業と非貿易財産業で、大きな賃金の差はないと言えるだろう。

この理屈がX国でも成り立つのであれば、X国の非貿易財産業の賃金は、貿易財産業と同様に800万円ほどになる。

そうすると、X国の理髪やマッサージなどのサービスは、X国の方が日本よりも賃金が高い分価格が高くなるだろう。例えば、同じようなハンバーガー店を日本とX国で出店するのに、X国の方が店員の賃金が2倍くらい高いので、ハンバーガーの値段もそれだけ高くせざるを得なくなる。

このように非貿易財の価格は、非貿易財の賃金によって決定される。それは、図2の(4)の矢印によって示されている。厳密に言えば、非貿易財産業でも生産性が影響してくるが、各国で非貿易財産業の生産性はそこまで大きくないので、ここでは捨象する。

結局のところ、一国の物価水準は、非貿易財と貿易財の両方を含むさまざまな財の価格を集計したものなので、X国の方が日本よりも物価が高くなる。貿易財の価格は両国で同じであるが、X国の方が賃金の高い分、非貿易財の価格が高くなり、全体の物価水準も高くなるのである。

生産性の上昇は実質実効為替レートの上昇につながる

以上の理屈が成り立つのであれば、貿易財産業の生産性が他国に比べて上昇すれば、貿易財産業の賃金が上昇し、非貿易財産業の賃金も上昇する。そして、非貿易財の価格が上昇し、一国の物価全体が上昇する。

この因果関係の連鎖を図式化して表すと、

貿易財産業の生産性↑⇒貿易財産業の賃金↑⇒非貿易財産業の賃金↑⇒非貿易財の価格↑⇒全体の物価↑

となる。

ただし、この場合の「賃金」「価格」「物価」は全て、海外と比べた相対的な水準を表している。例えば、「全体の物価↑」というのは、一国の対外的な相対物価が上がることを意味している。つまり、実質実効為替レートが上昇するのである。前述のように、これは、国内の物価上昇によっても、円高の進行によっても実現する。

1995年までの日本は、このようなBS効果によって、物価の高い国になったという説がある。この説は、経済学者の間ではおよそのコンセンサスとなっており、筆者も妥当なものと考えている。

すなわち、製造業の生産性が上昇したことにより、貿易財産業の賃金も上昇し、それが非貿易財の賃金と価格の上昇につながって、結果的に日本の相対物価全体が上昇したというわけだ。

逆BS効果仮説は、1995年以降にこれとは逆の作用が働いて、日本の相対物価が下落したという説である。逆BS効果が本当に日本で発生したのかどうかについては、次回検討する。

写真:ロイター/アフロ

(第5回に続く)